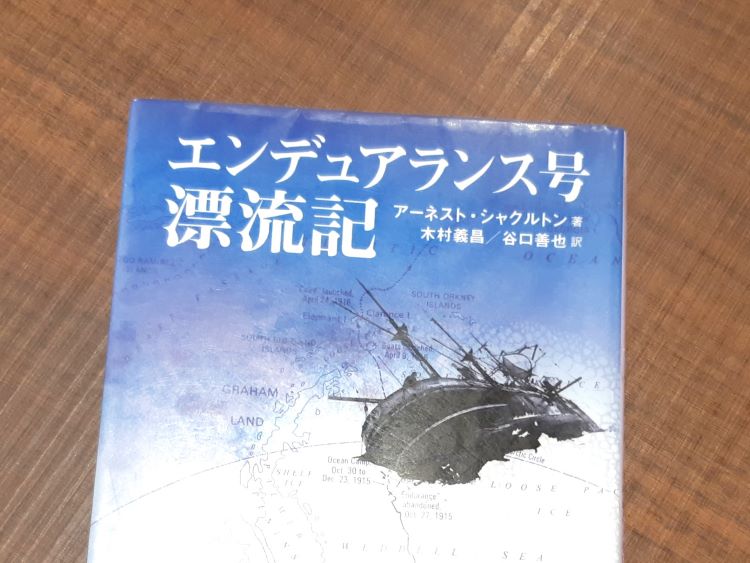

『エンデュアランス号漂流記』簡単解説

『エンデュアランス号漂流記』は、「南極横断の旅に出た探検隊が遭難し、過酷な自然環境の中で助け合いながら、奇跡の生還を果たすまでを描いた実話」です。

「人類初の南極横断」という偉業を成し遂げるために出発した二十八人の探検隊の船は、航海中に南極の浮氷に捕まり、-20℃という極限環境の海上に取り残されてしまいます。隊員たちは飢餓や凍傷、野生動物たちの襲撃など耐えながら、約二年間、南極で命を繋ぎ、最終的には全員無事に生還を果たしました。

「自然の残酷さ」や「極限状態における人間模様」を垣間見ることのできる作品となっています。

国の威信を懸けた南極横断

いつの時代においても、「未知なる土地への到達」は私たち人間の野心を揺さぶり続けています。

1960年代にアメリカと旧ソ連が人類初の『月面着陸』を競ったように、1910年代は各国が国の威信を懸けて人類初の『南極横断』を目指していました。

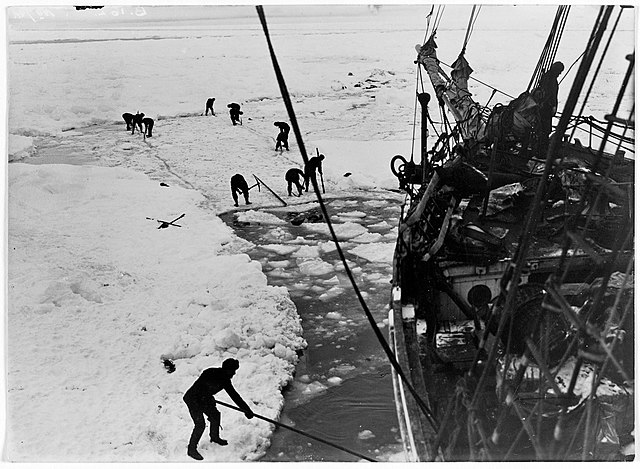

1914年、イギリス帝国の南極探検隊を乗せたエンデュアランス号は南極横断に向けて出発しますが、航海の途中で浮氷に捕まり、身動き出来なくなってしまいます。浮氷の圧力によって船体は粉砕され、辺境の地で救助も呼ぶことのできない隊員たちは、海上に浮かぶ流氷の上で漂流することとなります。

隊員たちを待ち受けていたのは、食料不足による極度の飢餓、-20℃にもなる環境下での凍傷、そして、シャチ(サカタマクジラ)などの獰猛な野生生物でした。

凶暴なサカタマクジラの群は、半身を浮氷のふちにおしあげて、夜どおし水しぶきをあげて騒いでいた。午前二時には、テントからほんの二〇フィートのところで、氷に割目があらわれた。

『エンデュアランス号漂流記』(中公文庫)45ページ

気温は氷点下二十度にさがり、海面には薄氷がはった。当直の監視につくとき以外は、われわれはたがいに身体を寄せあい、膝をこすりつけては暖をとった。体をくっつけあっていると、凍りついた衣服はそこの部分だけ氷がとけた。

『エンデュアランス号漂流記』(中公文庫)82ページ

隊員たちは、なんと半年以上もの間、アザラシやペンギンを食糧としながら浮氷の上で生活しました。

その後、小型の帆船を用いてなんとかの氷に覆われた無人島へ上陸した後、救助を求めるために、一部の隊員たちで約800マイル(≒約1300km)も離れた有人の島を目指しさらに航海へ出ます。

航海へ出た船が有人島へ到達し、隊員たちが残る島に救助船が到着するまでには、約4ヵ月もの時間を要しました。この間、航海に出向いた隊員、無人島で救助を待った隊員の全員が無事に生きて帰ったというのですから驚きです。

奇跡の生還を生んだリーダーの行動

救助を求めて航海に出た船が1300km先の有人島に到達したことも奇跡ですが、一方で、氷に覆われる南極の無人島に残された隊員たちが、4ヵ月間生き延びたことも奇跡のように感じます。

無人島に残った22人は、生活中に記していた日記の中で、だれもがリーダー(ワイルド)をたたえていたことが分かっています。

この長い残留期を全員が愉快にすごし、そしてほんとうに元気な姿でもどってこられたのは、ワイルドの活動力と指導力、それに機知によるところが大きかった。(中略)

「命令」することだけに満足せず、彼はほかの者と同じように「活動」し、またしばしばそれ以上に働いた。

『エンデュアランス号漂流記』(中公文庫)186ページ

リーダーのワイルドは、隊員たちに指示するだけでなく、極寒の中で率先して野営地の設営や食料確保のために奔走しました。メンバーたちは率先して働く彼の背中を見て信頼感を覚え、チームの団結力も高まったと言います。

本を読みながら、私も「リーダーのあるべき姿」を肌で感じたような気がしました。

極限状態でこそ垣間見える、ほんとうに大切なもの

極限状態で生き延びようとするとき、人間にとって「ほんとうに大切なもの」が明確になります。

隊員たちが極限状態においてもなお失わなかったことの一つは、意外にも、「笑い」でした。

われわれはときに大笑いすることもあった。——それはめずらしいことであったが、腹の底からでてくる笑いだった。ひびわれた唇と腫れあがった口が、みなをいっそうしかめっつらにするようなときでも、われわれはすこしばかりの冗談をとばすことを忘れなかった。

『エンデュアランス号漂流記』(中公文庫)114ページ

どんなにつらい時、命が危険にさらされている時であっても、冗談を述べたり、仲間の失敗をいじったりして笑い合ったと言っています。「笑い」というのは、実は私たちの生活に欠かせない”必需品”なのかもしれません。

また、隊員たちは常に食糧難に悩まされていたにも関わらず、祝祭日などは可能な限り豪華な食事を用意して「贅沢」することも忘れませんでした。

献立には、ときたますばらしい変化がくわえられることがあった。紐を輪にした罠をしかけてパディ——鳩に似た白い小鳥——を捕え、これをから揚げにしたものに、しけた古ビスケット一枚をすえた昼食などがあった。大麦と豆がたっぷり供されることがあったが、それがでるのはおもな祝祭日にかぎられた。

『エンデュアランス号漂流記』(中公文庫)182ページ

隊員たちは極限状態においても「贅沢」を忘れないことで、「俺たちにはまだ余裕がある。きっと生き延びることができる。」と自分達を鼓舞していたのではないかと感じました。

「生活に余裕があることを確認する・実感する」ための『ちょっとした贅沢』というのは、実は普段生活している私たちにとっても、幸せを感じるための大切な作業なのかもしれません。

最後に

今回は、『エンデュアランス号漂流記』を紹介しました。

幾度となく訪れる困難に立ち向かう隊員たちの姿に胸が熱くなり、自分も彼らと一緒に行動しているような没入感を覚えました。

また、奇跡の生還までの記録を追う中で、「リーダーのあるべき姿」や「人間にとってほんとうに大切なもの」も学び取ることのできる本だったと思います。

ぜひ皆さんも一度、彼らの雄姿に触れてみて下さい。