『老人支配国家 日本の危機』読了。「国家存続の危機」に警鐘を鳴らす一冊でした。

『老人支配国家 日本の危機』簡単解説

『老人支配国家 日本の危機』は、「老人優遇・若者軽視の日本社会に警鐘を鳴らし、国家存続のための変革を提言した本」です。

2020年に始まったコロナ・ウイルスによるパンデミック。日本は「外出制限」や「自粛警察」とも呼ばれた暗黙の行動制限によって、世界的にも死者数を少なく抑えることに成功しました。

しかし裏では、「現役世代の経済状況悪化」や「少子化」が加速しています。重症化しやすい高齢者が守られた一方で、若者に負担が回る形となりました。

果たして、日本のコロナ対策は”正しかった”と言えるのでしょうか。

「日本が高齢者を優先する文化的背景を知りたい」、「日本に差し迫っている課題を知っておきたい」という方にオススメの本です。

「老人」を守る日本

コロナ禍で日本政府は国民に「外出制限」を要請し、「自粛警察」と揶揄される独特の空気も相まって、日本は重症化しやすい高齢者の死者数を世界的に低く抑えることができました。

各国のコロナ死者数を比較すると、

| 国 | 人口10万人当たり コロナ死者数 |

|---|---|

| ベルギー | 77.4人 |

| スペイン | 58.0人 |

| イタリア | 51.5人 |

| イギリス | 50.0人 |

| フランス | 40.4人 |

| アメリカ | 25.7人 |

| ドイツ | 9.5人 |

| 韓国 | 0.5人程度 |

| 日本 | 0.5人程度 |

「日本が死者数を抑制できた理由は、日本の文化的価値観にある」と筆者は指摘します。

英米の「絶対核家族 (親が相続者を指名)」やフランスなどの「平等主義核家族 (平等に分割相続)」と違い、日本は昔から「直系家族 (長子相続)」の文化を持つ国です。

- 絶対核家族 (親が相続者を指名):英、米など

- 平等主義核家族 (平等に分割相続):フランスなど

- 直系家族 (長子相続):日本、韓国など

日本は世界各国と比較して長男・長女を重要視するなど、「年齢の高い人を敬う文化」が根付いています。

コロナ禍のパニックにおいても、英・米では「個人の自由」を尊重した初期対応となった一方、日本では重症化しやすい高齢者への感染リスクが大々的に報道され、「自粛を要請する空気」が社会全体に醸成されました。

犠牲になる「若者世代」

自粛要請によりコロナ・ウイルスが抑え込まれた一方で、「そのしわ寄せは日本の若者世代に向かった」と筆者は主張します。

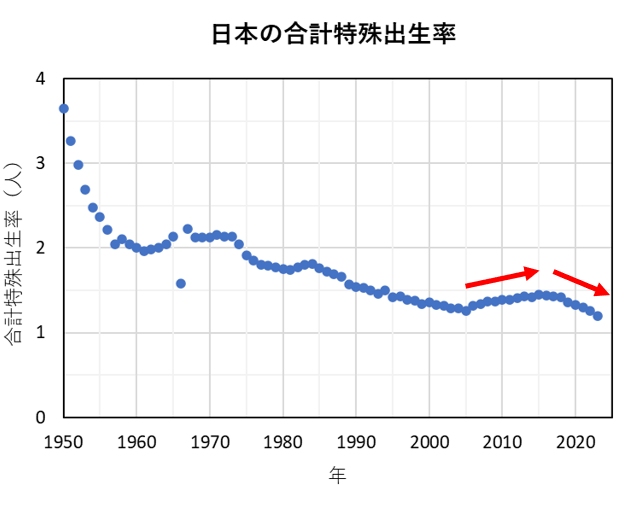

例えば、日本は昔から「少子化」が問題視されていますが、回復傾向にあった日本の出生率は2020年以降に再度下落し始めています。

経済活動が大幅に制限された結果、就職難や手取り減少などで「将来への心理的な不安」が増し、結婚を控える若者が増えていることが示唆されます。

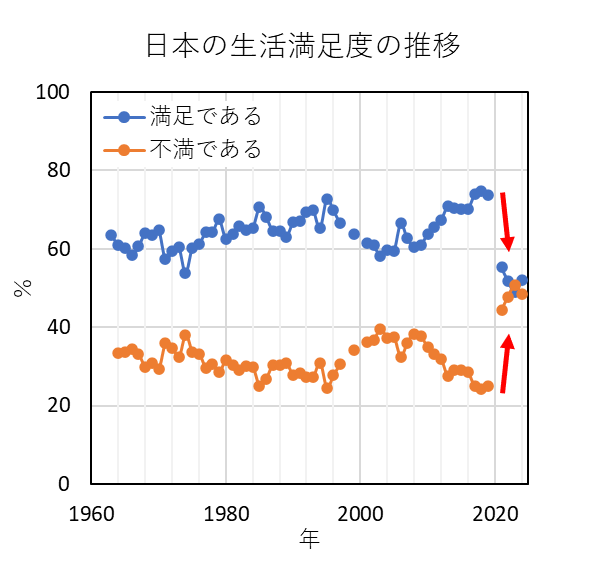

内閣府が公表している毎年の生活満足度調査を見ても、国民の心理的不安が垣間見えます。

新入社員の話を聞いていても、研究やサークル活動をまともにできないまま就職活動に突入したという方々がほとんどです。若者に負担が回っているのは肌感覚で感じられます。

(中略)社会が存続する上で「高齢者の死亡率」よりも重要なのは「出生率」であることを忘れてはいけません。

『老人支配国家 日本の危機』(文藝春秋. Kindle 版)12ページ

高齢者の命を守るのはもちろん大事ですが、若者世代をないがしろにして国の存続自体が危ぶまれては、本末転倒になってしまいますね。

日本に求められる「意識改革」

少子化対策として日本では昔から「子育て支援」や「移民受け入れ」が議論されていますが、なかなか思うように進展していません。

筆者は、本当に変革が必要なのは政策そのものではなく、実は「国民の意識」であると主張します。

(中略)出生率を上げると同時に移民を受け入れるには、〝不完全さ〟や〝無秩序〟をある程度、受け入れる必要があります。子供を持つこと、移民を受け入れることは、ある程度の〝不完全さ〟や〝無秩序〟を受け入れることだからです。

『老人支配国家 日本の危機』(文藝春秋. Kindle 版)12ページ

直系家族・日本の強みは、「世代間継承」、「技術の蓄積」、「勤勉さ」等ですが、その”完璧さ”ゆえに、「子どもを持つこと」や「移民受け入れ」といった環境変化にネガティブな印象を持っていると筆者は分析しています。

少子化対策がうまくいく秘訣は、実は私たちの意識レベルの問題であり、環境変化を受け入れる「おおらかな気持ち」が今求められているのだと、本書を読みながら強く感じました。

海外の著名哲学者が「日本」を俯瞰して見た本書には、私たち日本人が普段気づかない”核心”が語られていると感じます。興味を持った方は、一読してみて下さい。