『世界秩序が変わるとき』読了。

私たちが「時代の転換点」に立っていることを自覚させる本でした。

『世界秩序が変わるとき』簡単解説

『世界秩序が変わるとき』は、「自由貿易からブロック経済へと、今まさに時代が転換している様子を描いた本」です。

著者は米国で投資コンサルティング会社を経営する斎藤ジンさん。

覇権国家である米国は、中国を封じ込めるために経済ルールを変更し、日本にとっては強烈な追い風が吹いていると本書の中で主張しています。

「これからの世界動向や大局的な時代の流れを知りたい」という方におすすめの本です。

米国と中国の覇権争い

米国と中国の覇権争いが表面化しています。

2025年、米国は中国に対して100%以上もの関税を発動し、中国も報復として100%以上の関税発動を表明しました。

また、米国は中国IT企業のファーウェイなどを標的にした制裁を発動するなど、先端技術の分野で主導権争いを本格化させています。

今から30年前、米国の標的は中国ではなく日本でした。高度経済成長期の日本に経済規模で追い抜かれることを恐れた米国は、関税や為替介入(プラザ合意)で日本を叩き、経済を壊滅させました。

今、中国は米国に経済規模で肉薄しており、覇権を守りたい米国は、中国叩きを強めています。

| 名目GDP ランキング | 2000年 | 2025年 |

|---|---|---|

| 1 | 米国 | 米国 |

| 2 | 日本 | 中国 |

| 3 | ドイツ | ドイツ |

| 4 | イギリス | 日本 |

| 5 | フランス | インド |

| 6 | 中国 | イギリス |

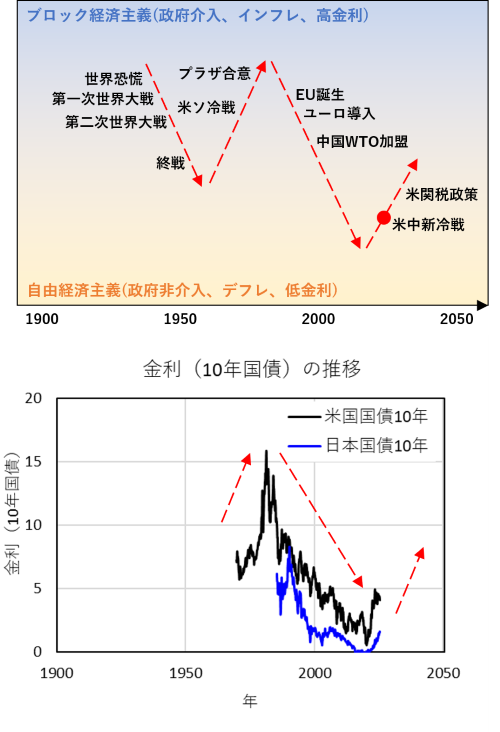

覇権国家が迫りくる第二勢力を恐れて保護主義に走る期間は、経済がブロック化し、戦争や冷戦が勃発しやすくなります。ビジネスコストや防衛費が必要以上にかかり、物価はインフレ傾向、金利は高止まりします。

例えば、米ソ冷戦(1970年代)や日米貿易摩擦(1980年代)が表面化していた期間は、インフレ率が高く、金利も高止まりしていました。

一方、覇権国家の恐れる相手がいない期間は、戦争や冷戦が少なく、比較的平和で、各国は自由貿易の恩恵を受けます。ビジネスコストが低く抑えられるので、インフレは抑制傾向、金利は低く保たれます。

例えば、日本が「失われた30年」に突入して米国の敵がいなくなった2000年代以降、最大の労働力人口を抱えていた中国がWTOに加盟し、自由貿易が盛んになりました。世界各国で物価は安定し、金利も低く抑えられていました。

中国と米国の経済規模が肉薄してきた現在、自由貿易の時代は終わりを告げ、新時代が幕を開けた、と言えるでしょう。

米中新冷戦の恩恵を受ける日本

筆者は、「米国と中国が覇権争いをする中で、恩恵を受ける国の一つが日本である」と述べています。

中国を筆頭とするBRICS陣営に対抗するため、米国は日本を筆頭とする同盟国に対して経済的・軍事的な協力を求めており、日本の重要性がこれまで以上に高まっています。

第一次トランプ政権の最後、「インド太平洋のための米国の戦略的枠組み」という機密文書が公開になりました。その文書には、中国への対抗手段として以下が盛り込まれているそうです。

- 貿易戦争

- 戦略的資源の中国依存低下

- イノベーション優位性の維持

- 地域パートナーの対中国能力強化

- QUAD(日米豪印)の協力強化

- アジア同盟諸国への技術支援拡大

文書の中で、「米国は日本がアジア地域の柱となるよう助力する」と記載されているとのこと。

実際、サプライチェーンの再構築にあたり、米国のIBMが日本のラピダスに技術支援して先端半導体の製造に乗り出すなど、米国↔日本の相互投資が相次いでいます。

日本は、中国に対抗できるような製造業を有する数少ない国です。米国と中国の覇権争いが激化するほど、日本の重要性はますます高まっていくことが容易に想像されます。

以上、

本記事では、『世界秩序が変わるとき』を紹介しました。

「これからの世界動向や大局的な時代の流れを知りたい」という方におすすめな本でした。興味を持った方はぜひ一度読んでみて下さい。